【仁北好老师】李云秋:云锦天章,冰壶秋月

李云秋,北京市语文学科骨干教师,学科带头人,33年教龄,深耕语文教学设计和专题研究,教学风格上独具特色,倡导大语文视野下的创新与情境教学。

曾主持和参与了多项市级课题,十余篇论文获国家级研究一等奖,教学设计多次被国家核心刊物发表。

现任仁北高级中学语文学科带头人、高三语文教师。

教无止境,连任三届市级骨干教师

▲李云秋老师

“钻研一经苦数载,登顶高峰放眼天。”在任何行业中若想取得成就,必先付出巨大的努力,尤其是在教师这个无法立竿见影,需要耐心默默耕耘的行业里。

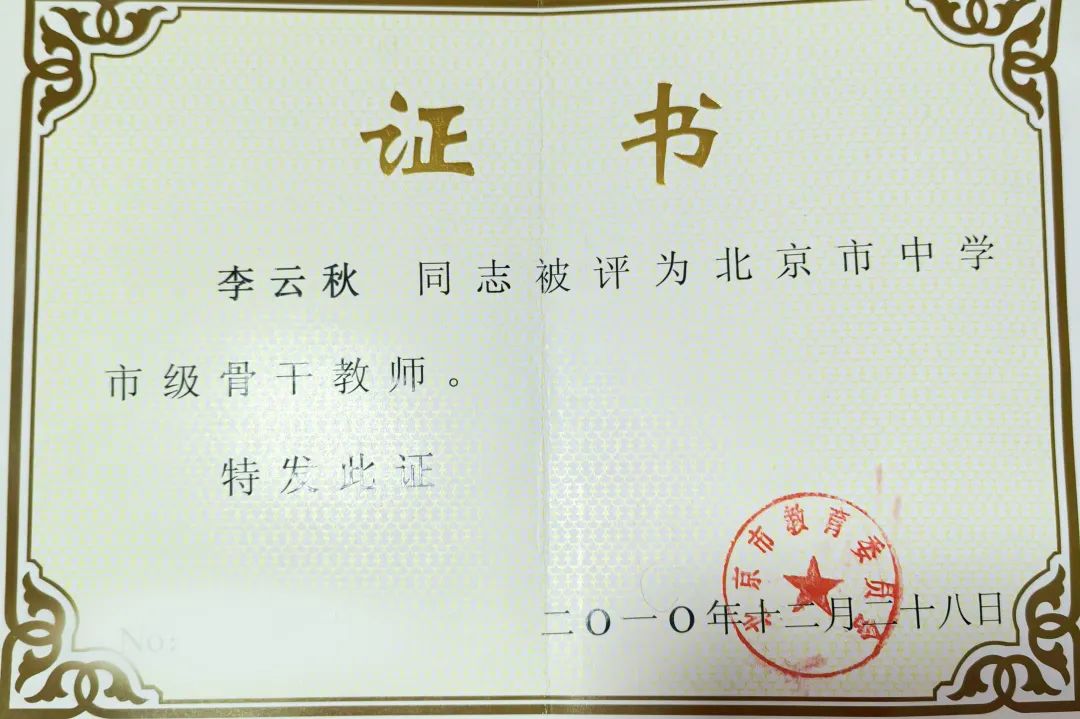

▲李云秋老师被评为北京市中学市级骨干教师

对于教师个人而言,市级骨干教师是职业发展的一个重要里程碑。北京市骨干教师的评选标准严格,涉及教学技能、科研能力、学生评价等多个方面。能够获得这一称号的教师,无疑是在教育领域内具有相当高的专业水平和认可度。李老师不仅被选拔进北京市语文骨干教师的行列中,更是连任三届,这是教师队伍中为数不多的荣誉。问及背后的秘诀,李老师却只说了四个字:教无止境。

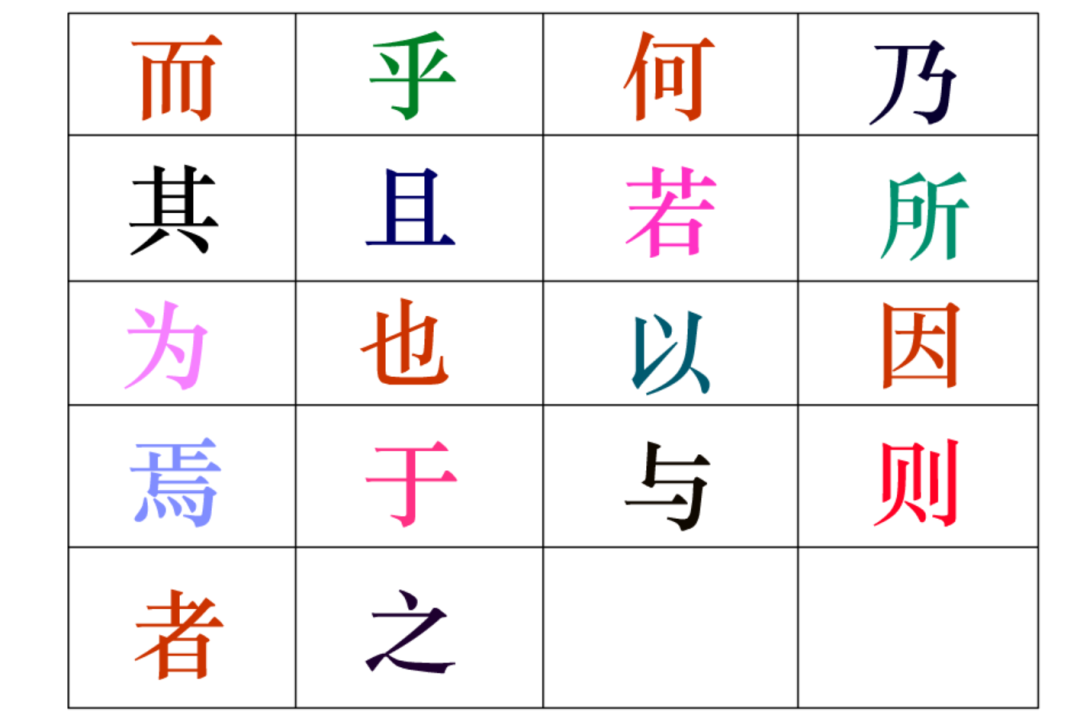

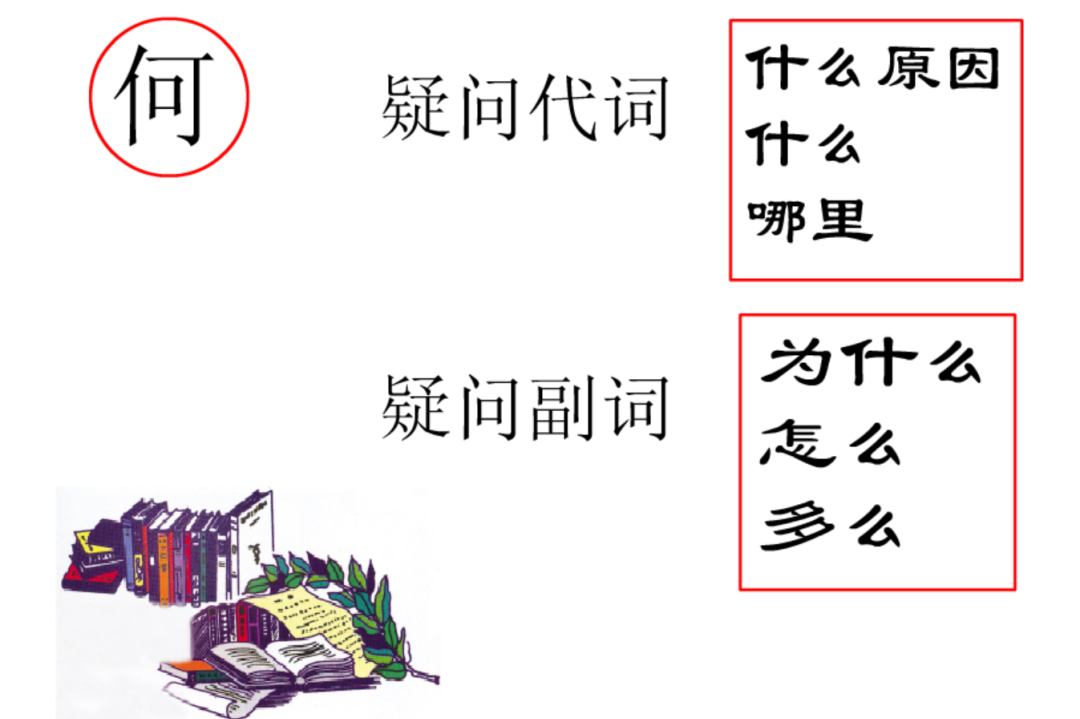

▲李云秋老师的“18个典型虚词教学法”

在李老师心中,每位教师的终极目标应该是成为“教育家”,而不只是满足于做一个普通的教书匠。虚词一直是文言文教学中的重难点,然而如果教学方法不当,不仅学生无法牢固掌握知识,还容易将文言文中的其他知识点混淆。李老师在教学中不断钻研,独创出一套“18个典型虚词教学法”,并且还将自己的研究成果写成论文,在核心刊物上发表。

“用大力有余,入细心愈研”。学习是一场马拉松,教学同样也是一场持久战。学生勤奋刻苦身后,老师们也在持之以恒的钻研努力。其中不乏许多像李老师这样的老教师,凭借“不吃老本,肯立新功”的心态,在教育征程上屡立奇功,为青年教师树立了榜样。

理论下沉,学生心中最好的语文老师

“令公桃李满天下,何用堂前更种花。”李老师三十余年的教学生涯中,培养出众多各行各业的优秀人才。而让她印象最深的一个毕业生评价是:“李老师,您是我心中最好的语文老师。”能够获得如此高评价的老师,究竟有什么独特之处呢?

▲日常生活中的李云秋老师

谈及自己的教学目标,李老师的回答十分出人意料。既没有说追求高分,也没有谈提升文化修养,她平静地说:“很多学生对于语文的学习,到高中毕业后就截止了,而我能抓住这个黄金时期可以做些什么?我想将教育理论下沉,提高他们的思想境界。”

▲李云秋老师在家长会做分享

李老师在教学中独创的“观察法”,就此应运而生。李老师经常会拿出一些学生没有接触过的文章,让他们阅读后找找问题。最初学生只能找到一些错别字、语法错误,后来慢慢地可以找到一些作者观点的漏洞,文章观点的偏颇。极大增强了学生明辨是非、独立思考的能力。

▲李云秋老师为学生进行辅导

所谓教育理论下沉,是指不仅让学生知道做什么、该怎么做,更重要的为什么要这么做。甚至在高中阶段,给学生缓慢渗透进一些大学知识,在知识和能力上引领他们。当学生走出高中的校园,步入新的人生阶段时,他们已经从思想境界、思维层面上知道该如何学习新知识,掌握新技能。

文人风骨,爱国情怀言传身教

“天地有正气,杂然赋流形”这句诗出自南宋著名爱国诗人文天祥的《正气歌》,文天祥也是李老师最敬佩的诗人之一。

北京市文天祥纪念馆位于东城区府学胡同,李老师曾多次到纪念馆瞻仰,每次去都有不一样的感受。李老师敬佩文天祥的民族气节和忠诚勇气,她把这些感受都化为浓烈的爱国情怀融入在教学当中。

▲李云秋老师广泛在生活中感受不同的文化、情感与温度

在李老师讲到《烛之武退秦师》这篇课文时,除了赞扬烛之武的机智勇敢,更是对他的爱国情感进行着重讲解。李老师告诉同学们,不管我们未来从事什么职业、生活在什么环境,都应该将爱国作为对自己最根本的要求。我们常说祖国的利益至上,但这不仅仅是一个口号,更是千百年来所以国人达成的的精神共识,而这一切早已融在了一篇篇语文课文和作文写作当中。

▲李云秋老师在“师徒结对”仪式

说到作文写作,这一直是很多语文学习中的大难题。议论文要求深刻精炼,记叙文要求生动鲜活。考试时如何能在众多议论文中脱颖而出呢?这就要求考试能有较为深刻的思想内涵。北京的语文命题与国家形势政策结合越来越紧密,学生能否站在国家的利益上思考问题,将爱国情怀自然深刻的流露出来,这与教师的引导密不可分。

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”李老师将爱国情怀言传身教,播撒在学生们心中。热爱祖国不再是简单的四个字,而是从语文课本里、作文写作中流露出的真情实感。

《采桑子》中曾写到:不计辛勤一砚寒,桃熟流丹,李熟技残,种花容易树人难。幽谷飞香不一般,诗满人间,画满人间,英才济济笑开颜。在仁北校园中的许多教师,将文人风骨与师德风尚并重,教育理念和家国情怀并行,共同谱写属于仁北的美好未来。

仁北中学藏瑰宝

良师益友志向高

更多篇章待续写

沐浴师恩共昭昭